寺院紹介

当山は、大永二年(1522年)浄土宗大本山鎌倉光明寺、第14世督蓮社法譽智聰上人によって駿府は宮ヶ崎に開創されました。宮崎山(きゅうきざん)宝池院(ほうちいん)報土寺(ほうどじ)と号し、浄土宗総本山知恩院の末寺であります。

「宮崎山」の山号は、静岡浅間神社にある大歳御祖神社の「宮前」という意味で、付近の町名である「宮ヶ崎町」に由来しています。

「宝池院」の院号は、御本尊であられます阿弥陀仏の仏国土である西方極楽浄土に存在する「宝の池」にちなむものです。

そして「報土寺」の寺号は、阿弥陀仏のご修行により報われた仏国土、これを報土と呼び、極楽浄土のことを指します。

詳細は「報土寺の歴史」をご覧ください。

住職あいさつ

-

住職紹介

報土寺第35世戸﨑博隆と申します。

報土寺は開創以来、今日に至るまで500年の間、浄土宗 宗祖 法然上人のお念仏の教えにより檀信徒の皆様と共に歩んでまいりました。

当山は静岡市の中心に位置し、お墓参りに便利な場所にありますので、いつも多くの方々が阿弥陀様やご先祖様に手を合わせにお参りされます。また、冷泉家や徳川家とも縁が深く、歴史散策にも訪れる方もおられます。 -

寺の行事として「朝参りの会」「報土寺てらす」「写経会」など檀信徒をはじめ、地域の方々とも活動を続けております。

「朝参りの会」は、毎月1日の朝6時より檀信徒と共にお念仏をお称えする会で、この活動は昭和29年12月より始まり、現在まで一度も途切れることなく続けてきました。

変わりゆく社会の中でも人と人との関わりを大切に、皆様に寄り添ったお寺であり続けられるよう、今後とも良いご縁を結ばれますことを祈念しております。

どうぞよろしくお願いいたします。

お寺の設備

-

本堂

当寺院は戦前、家康公以来御朱印寺として徳川家より手厚い庇護を頂戴しておりましたが、先の戦争の空襲により境内が全焼いたしました。

それにより、江戸時代の大伽藍の面影を残した本堂も灰燼に帰し、現在の本堂は戦後の昭和29年11月に再建されたものとなります。その後は、檀信徒の信仰の拠り所として今日に至っております。 -

阿弥陀如来像

平安時代末期に建立されたとされる阿弥陀如来像を御本尊としてお祀りしています。両脇には観音菩薩像、勢至菩薩像が安置され、この弥陀三尊が当寺に参拝された方々に慈悲の眼差しを向けられております。

両脇には慈悲を司る観音菩薩像と、智慧を象徴する勢至菩薩像が安置され、この弥陀三尊が当寺に参拝された方々に慈悲の眼差しを向けられております。 -

六地蔵菩薩

子どもたちや水子様をお守りしてくださる地蔵菩薩。毎年7月24日に地蔵盆会の法要を勤修し、お祀りをさせていただいております。

-

玄関・御朱印受付

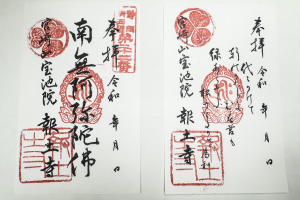

当寺院は2種類の御朱印があります。

・静岡新西国観音霊場の第22番札書(左)

・冷泉為和の御歌(右)

※詳細は「報土寺の歴史」をご覧ください。

いずれも書き置きの御朱印となります。 -

報土寺の催し事

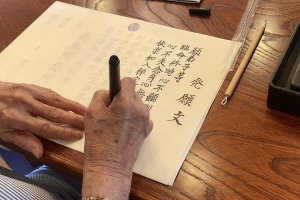

報土寺では、毎月「朝参りの会」「報土寺てらす」「写経会」など、どなたでもご参加いただける催し事を開催しています。

とくに、毎月第三水曜日に開催される「報土寺てらす」は、月替わりで物づくりを行い、ご参加の皆様に好評です。

どの行事も年齢、ご信仰は問いません。1回限りのご参加でも大歓迎です。

どうぞお気軽にご参加ください。

※催し事の詳細は「年間行事」をご覧ください。

※「報土寺てらす」の詳細はブログをご覧ください。