報土寺の歴史

駿河の大名、今川義元公の勢力下地域である宮ヶ崎という場所にありましたが、桶狭間の戦いで義元公が敗れ、武田氏が攻めてくるという噂が立った時に別の場所へ一時移ることとなります。その後、徳川家康公が駿府城に入城した際、再び元の宮ヶ崎へと戻りました。

家康公の父君である松平広忠公の50回忌法要を厳修したり、家康公が自ら子である二代将軍秀忠公をお連れになられて、当山へしばしばご参詣されていたといわれております。明治期の廃仏毀釈により末寺であった「報身寺」という寺院と合併、戦後は空襲によって境内全壊の憂き目に合いましたが、檀信徒や地域の人々のご尽力により復興を遂げ、現在に至ります。

報土寺にある歴史物

-

冷泉為和ゆかりの地

戦国時代の宮廷歌壇第一人者であり、新古今和歌集を編纂した歌人・藤原定家の直系にあたる冷泉家の7代目当主。

開創当初、静岡は今川氏の本拠地でした。応仁の乱以降、大名同士の勢力争いが激しい京都から駿府に移った為和は、たびたび報土寺で歌会を催していた記録が残っています。 -

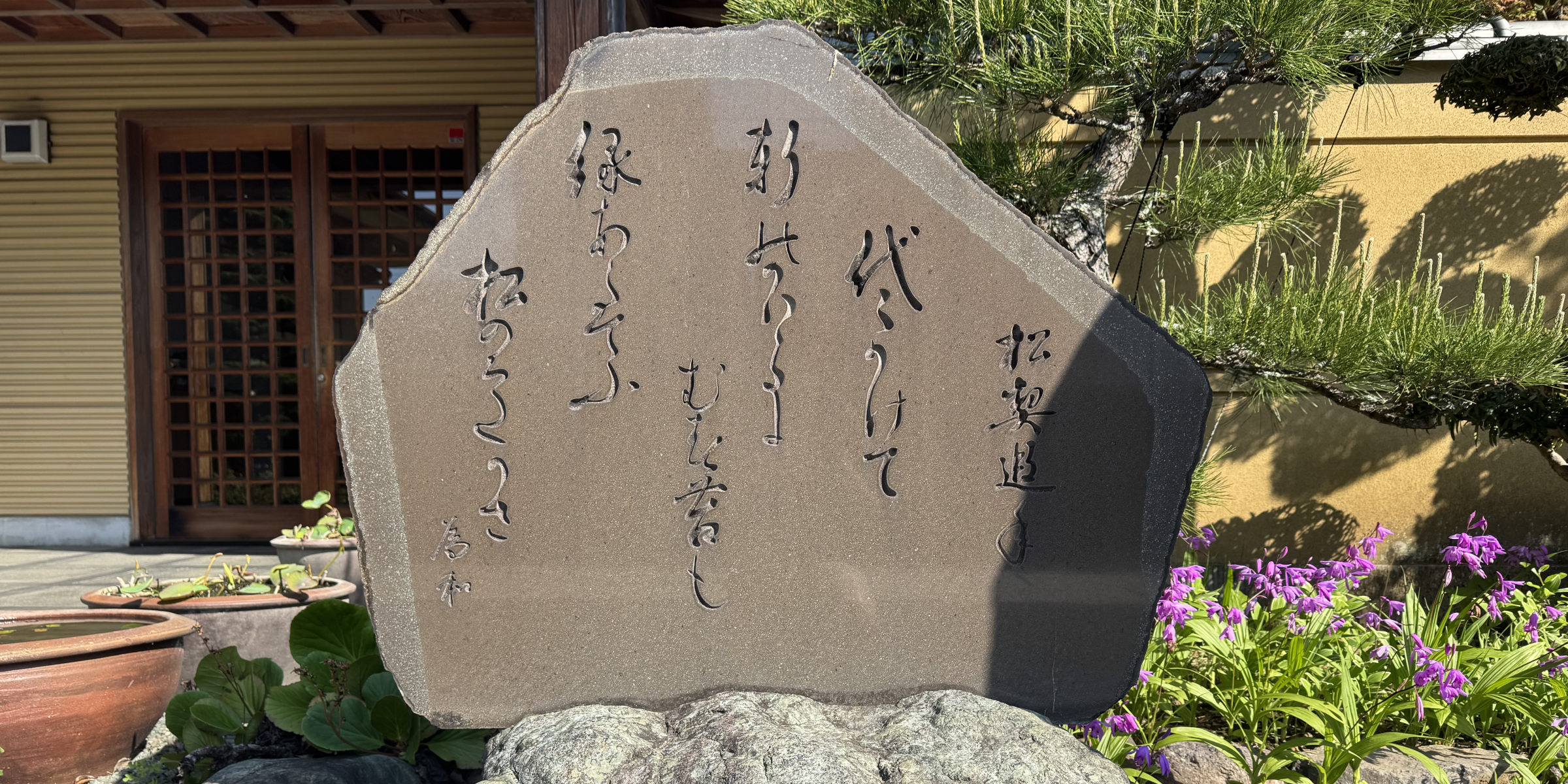

冷静為和の歌碑

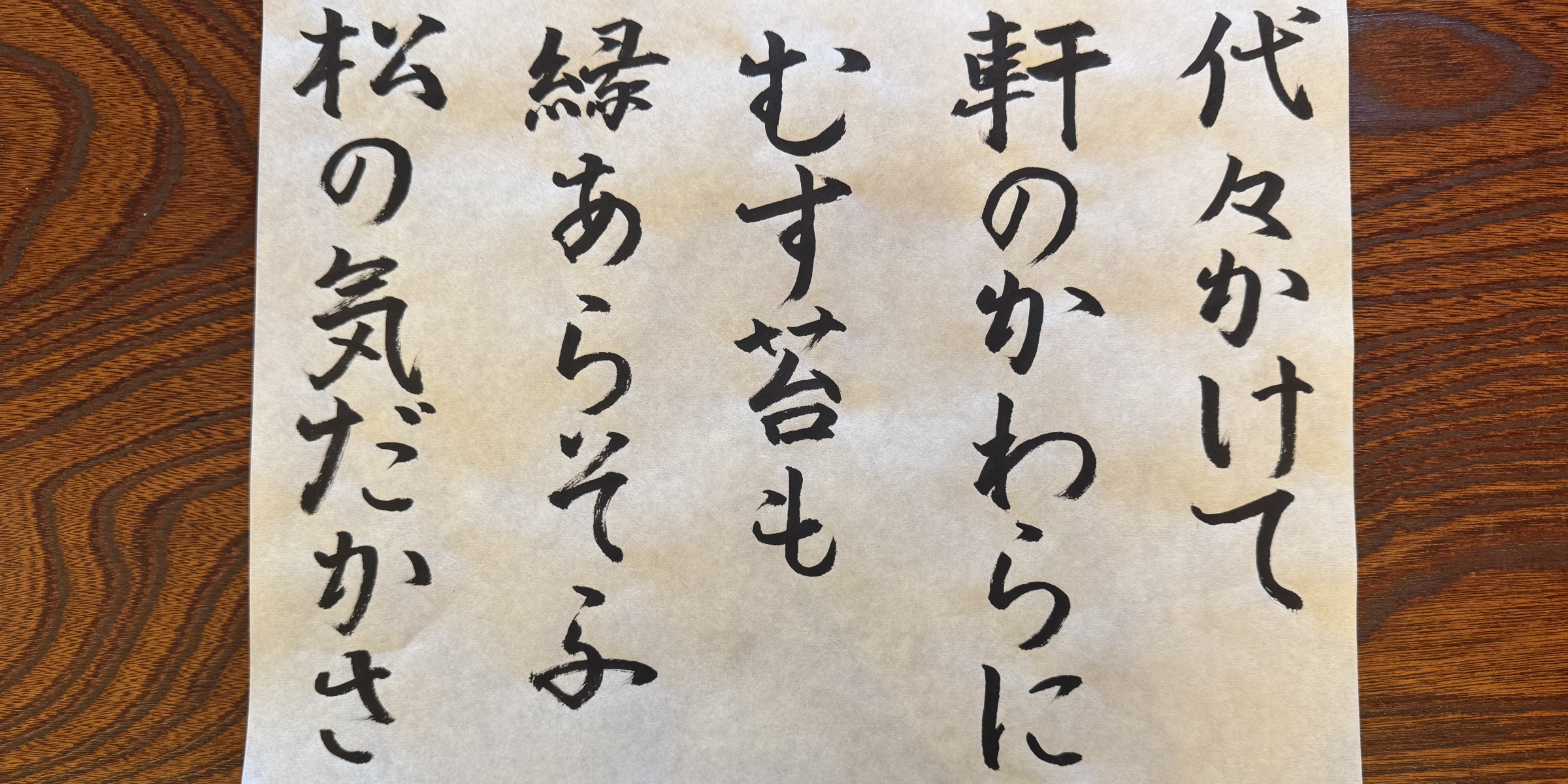

冷泉為和が詠まれたとされる歌。

代々(よよ)かけて 軒(のき)のかわらに むす苔も

縁(えにし)あらそふ 松の気だかさ

これは、歌会参加者の長寿を祝った歌です。軒先の瓦に苔がむすほど長い時の中で、それと競うように緑々とした枝を伸ばし続ける寺の松を、栄華の象徴に見立てて讃える祝いの歌とされています。 -

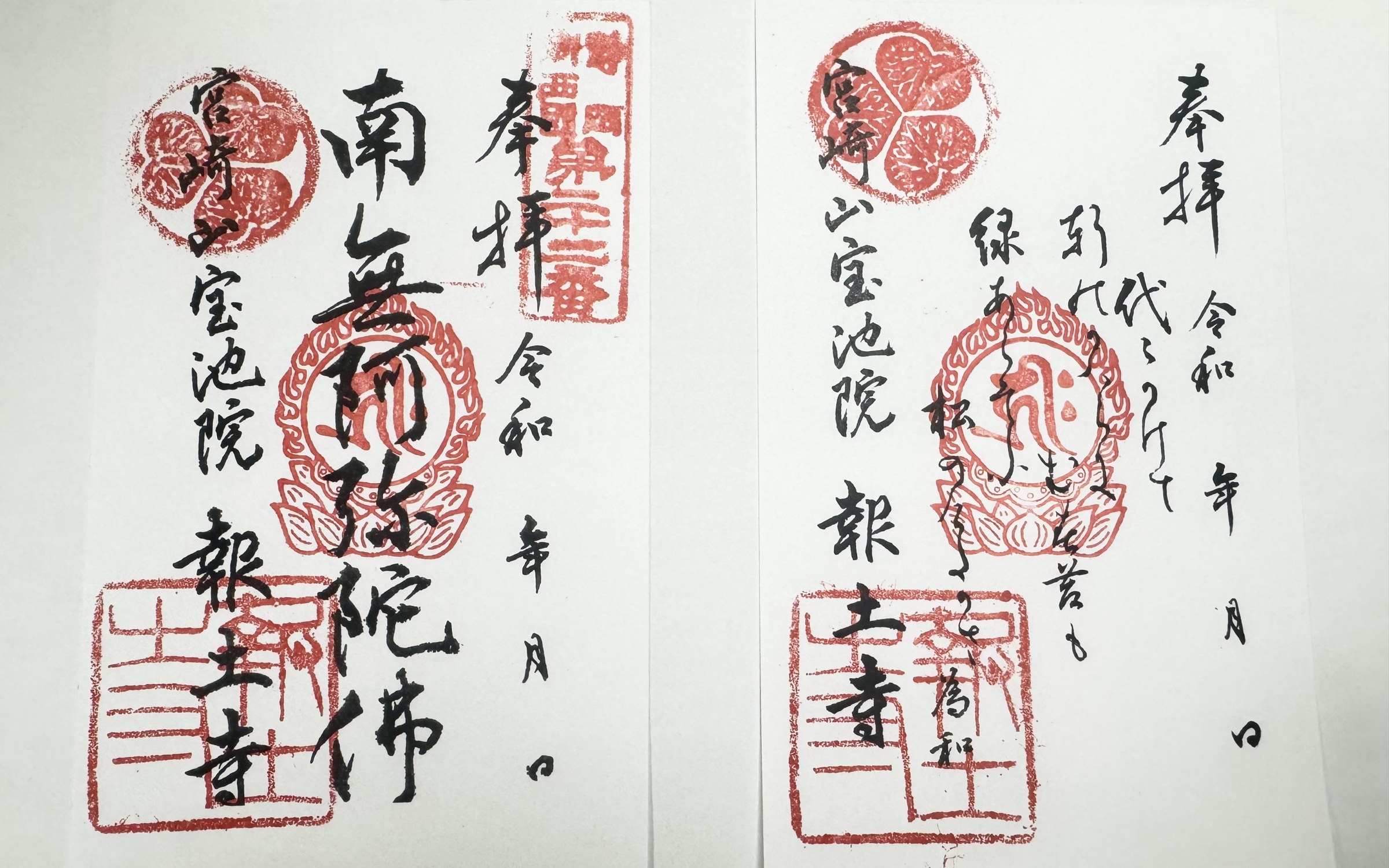

報土寺ゆかりの御朱印

当寺院は2種類の御朱印があります。

・静岡新西国観音霊場の第22番札書(左)

・冷泉為和の御歌(右)

いずれも書き置きの御朱印となります。

留守や法務中は対応できない場合がございます。事前にご連絡いただけるとスムーズにご案内が可能でございます。 -

信玄公お手水鉢

戦国時代、武田信玄公より徳川家康公に賜られたものといわれ、家康公に従い京より駿府に移住した安田与兵衛氏が、家康公より拝領されたものと伝えられています。

-

鬼瓦

この鬼瓦は、以前本堂の最上部両側に護り瓦として安置されていたものです。しかし、2009年の駿河湾地震により屋根瓦がほぼ全て落下し損壊しました。それにより、東南海地震の地震対策として屋根を銅板葺きにする工事を施し、その際、無事であった鬼瓦を降ろして現在は本堂前に安置しております。